La historia de este documento carecería de importancia salvo como forma de hacer justicia a quienes durante cada fase de su gestación aportaron sus criticas y sus ideas. El intenso diálogo con Carlos Lessa, cuando ambos habíamos desarrolla¬do una posición crítica, paralela, está en el origen mismo del tra¬bajo. Mientras Lessa había sistematizado mejor los concep¬tos, yo estaba saturado de la realidad y sólo entonces comenzaba a elaborar los fundamentos abstractos de su crítica. De esta manera surgieron algunas notas que sirvieron como punto de partida para interesantes discusiones, internas dentro de la División de Servicios de Asesoría, y después, en marzo de 1968, en un seminario sobre los problemas de la planificación. Du¬rante ese período mis notas personales se fueron transforman¬do paulatinamente en un trabajo colectivo que mucho debe a mis compañeros de la División de Asesoría. Muchos nombres tendría que mencionar; pero si no lo hago, todos ellos saben que mi gratitud intelectual es auténtica y no la oscurece la economía de las palabras. Más adelante, este conjunto de ideas cobró la forma de un documento semioficial del Instituto, «Reflexiones en torno a los problemas actuales de la planificación en Améri¬ca Latina», que se presentó a la 11° Reunión del Consejo Direc¬tivo en junio de 1968. Enzo Faletto, Adolfo Gurrieri y Héctor Soza lo enriquecieron con su crítica, y, en varios casos, mantuvieron sus objeciones aún a la versión finalmente publicada. Cuando ahora releo ese documento de junio de 1968 lo sigo considerando pleno de ideas prometedoras, pero como no me ciega la pasión intelectual del momento, advierto también sus lagunas, defectos y contradicciones. Quizás fue un producto prematuro y como tal condenado al silencio, la incomprensión y el olvido prudentes. Don Cristóbal Lara Beautell me alentó para que prosiguiese la tarea iniciada, pero al mismo tiempo me recomendó dejase descansar el documento durante varios me¬ses para retomarlo con la enriquecida perspectiva que brinda el tiempo. Pasaron casi dos años antes que pudiese vencer la resistencia que me ofrecían sus páginas; y luego me puse en la tarea de reelaborarlo. Esta es una nueva versión completamen¬te transformada, para la cual he contado con nuevas críticas parciales de María Conceicáo Tavares y Gregorio Weinberg, y con la aportación inestimable de una crítica general tan cui¬dadosa como aguda de Antonio Barros de Castro y Ernesto Torrealba.

Lily Hales, Mónica Fernández y Soledad Pascual traduje¬ron mis manuscritos y suplieron con su paciencia palabras y párrafos de ardua interpretación. Finalmente dejo constan¬cia de la inestimable labor de Julián Calvo, quien puso todo su empeño en depurar un texto nada fácil. Confío en que el lector lo hallará estimulante.

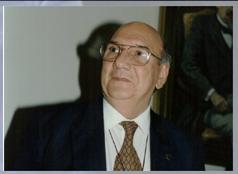

Carlos Matos Romo

INTRODUCCIÓN

El autor de este trabajo no se propone analizar, concreta o ca¬suísticamente, los obstáculos que, al ponerse en funcionamien¬to, encontraron los diversos planes elaborados en América Lati¬na. De aquí que no se examinen en el las causas que impidieron el cumplimiento de un plan determinado o las circunstancias que favorecieron la labor en otro.

El análisis que aquí se presenta es general y abstracto; aun¬que producto de una rica experiencia, no pretende ser un estudio detallado de casos, sino una generalización muy condensada de las cuestiones que tal experiencia sugiere; y por estas razones, sal vez no coincida con ninguna experiencia particular de planificación latinoamericana. Pretende, en cambio, presentar con amplitud los problemas que suscita la introducción y el funcionamiento de la planificación en América Latina, en un plano que permita ir extrayendo conclusiones generales. Este enfo¬que está determinado por el sentido último del trabajo: sugerir rumbos que permitan abordar de manera constructiva las dificultades que enfrenta la planificación. Trátase, en consecuencia, de una indagación que apunta más allá de las explicaciones contingentes sobre el fracaso o el éxito de algunos planes.

Nuestro examen comprende tres capítulos. En el primero se abordan los problemas más generales del tema y se trata de explicar los condicionamientos que el medio impone a la práctica de la planificación. Este análisis desciende, desde el plano más general, donde se sitúa el carácter de la planificación en una economía de mercado, hasta la búsqueda de relaciones entre etapas del proceso de desarrollo y el grado de vigencia real de la planificación. De esta relación entre procesos se pasa a una relación entre grupos humanos, cuyos protagonistas son el político, el técnico y el burócrata. En ambos casos se llega a la conclusión que las condiciones favorables a la planificación son esencialmente fluctuantes o coyunturales., Tal inestabilidad ¿es inherente a una economía de mercado donde la planificación, tal vez conveniente o necesaria, no lega a ser vital para el funcionamiento del sistema? Con respecto al proceso de desarrollo, en cambio, la planificación resulta una condición necesaria para imprimirle una velocidad y una dirección determinadas; de aquí que la suerte de la planificación está supeditada a los vaivenes de esa política de desarrollo.

El Capítulo II aborda otro aspecto de la planificación poco analizado hasta ahora. Admitiendo que los obstáculos fundamentales radican en el capitulo anterior, se plantea la cuestión del saber si las concepciones técnicas, las categorías de análisis y los supuestos básicos sobre los que parece asentarse la planificación latinoamericana, por lo menos tal como hoy la conocemos, responden de manera adecuada al contexto económico y social donde debe operar. ¿Está eficientemente concebida en su diseño interno y se aplica con madurez para responder al desafío planteado por los problemas sociales que debe encarar? Alrededor de este tema central, se discuten los supuestos sobre los que descansa la concepción latinoamericana de la planificación, sin que tal examen prejuzgue su validez. Se trata más bien de hacer explícitos tales supuestos como un primer paso para analizar su eficacia, ya que los mismos, para ser válidos, deben acordarse con el panorama social al cual se aplican. El análisis contenido en este segundo capítulo no se limita ni se centra en el examen del papel real que dichos supuestos pudieron tener sobre las limitaciones prácticas que hasta ahora encontró la planificación, ya que se trata de hacer explícito el contenido fundamental de cada supuesto. Siguiendo estas orientaciones, se abordan los supuestos de racionalidad, totalidad, cuantificación operante, armonía y formalización institucional; a fin de sentar las bases de las proposiciones que se sugieren en el capítulo siguiente.

El capitulo III, aunque de carácter muy provisional, consti¬tuye la culminación del análisis precedente. No contiene con¬clusiones; es sólo una exploración dentro de un campo que parece promisorio: la formulación de estrategias de desarrollo y la fundamentación de orientaciones para conducir el proceso de planificación sobre dichas bases. Se propugna un concepto de estrategia que persigue, por un lado, la coherencia necesaria entre la eficacia económica y la eficacia política —considera¬das a menudo en planos diferentes— y, por el otro, la conciliación entre el ejercicio de una táctica de acción supeditada dinámi¬ca e inevitablemente a las situaciones políticas de cada mo¬mento, con la importante tarea de formación de conciencia que debe realizarse a pesar de tales condiciones; ambas acciones pueden orientarse a la creación de «coyunturas de cambio». Se sugieren además, a título de prueba, formas de aproximarse a la formulación de una estrategia y se exponen algunas de las diversas complejidades que tiene tal tipo de análisis interdis¬ciplinario. En este capítulo hay una pregunta central implícita:

¿Puede una estrategia de desarrollo constituirse en instru¬mento eficaz para que el político y el técnico se complementen, comprendan y descubran los puntos débiles de las «estructuras” que obstaculizan el cambio y, por la acción coordinada de ambos, busquen la transformación de esas debilidades en «coyunturas de acción»? ¿Es posible una planificación donde las técnicas económicas y las técnicas de investigación política se estruc¬turen en una nueva síntesis metodológica que, al mismo tiempo que amplíe su universo de acción, la haga más eficaz como méto¬do de gobierno?

No se sugiere en este análisis distinguir la estrategia de la planificación ni se la concibe como un sustituto, sino como com¬plemento de los elementos que hasta ahora la han caracterizado. Esta revisión surge en primer término como consecuencia del análisis de ”viabilidad política” de un reexamen de los supuestos que se analizan en el capítulo II, y de una posición más modesta frente a las aspiraciones de controlar el proceso social hacia objetivos determinados. Aunque parezca paradójico esta mayor modestia trae consigo la necesidad de aplicar métodos mucho más complejos para permitir la síntesis entre lo político y lo económico. Esta conclusión en modo alguno debe considerarse desalentadora, antes bien más parece un desafío para abordarla con métodos más eficaces.

La planificación se inserta en el curso del proceso del dominio del hombre sobre su destino y, como tal, es parte de un conflicto renovado donde la crítica constructiva también desempeña un papel.

Capítulo I

La condición en que se desenvuelve la planificación

1. LA PLANIFICACIÓN Y EL SISTEMA ECONÓMICO

La idea de planificación se incorpora al instrumental teórico, en América Latina, alrededor de los años 40 y aparece como el producto de un proceso intelectual que, en su origen, se pro¬ponía explorar el futuro mediante una metodología en proyecciones

Este comienzo de la planificación contrasta con lo aconteci¬do en los países europeos en la postguerra y también con lo ocurrido en el mundo socialista. En el primer caso, la recons¬trucción creó las condiciones materiales para que surgiera la planificación, la que, como respuesta a esas necesidades se ex¬presa por el desarrollo de las técnicas a corto plazo. En el segun¬do caso, el de los países socialistas, la planificación resulta vital¬mente necesaria para el funcionamiento de un sistema que re¬duce al mínimo la importancia del mecanismo del mercado; dadas esas circunstancias imperaría el caos si no existiera planificación, pues ésta se perfila como único sustituto posi¬ble. La planificación en el mundo socialista se confunde así con el sistema mismo y se constituye en su única forma de admi¬nistración. En los países occidentales, en cambio, el acto de programar el futuro es posible pero no esencial ni inevitable en la actividad de la economía de mercado; constituye más bien una opción para racionalizar el proceso cuya alternativa seria la orientación que le imprimiese el mismo mercado y la rutina de la administración estatal. En los países industrializados el me¬canismo de mercado aparece más satisfactorio en el plano in¬terno que en aquellos caracterizados por la dependencia y el retraso; a su vez, en el plano internacional el mecanismo del mer¬cado favorece a los más fuertes. Resulta lógico, pues, que la plani¬ficación en los países occidentales industrializados, cuando existe, suele ser un mecanismo de cálculo y previsión que complementa la orientación a corto plazo basada en el mercado y se propone corregir algunos extremos sociales notorios a que el mercado conduce. Su función es lubricar el sistema, prever para contrarrestar oportunamente su inestabilidad y, a veces, inyectarle un dinamismo y una orientación que contribuyan a ase¬gurar su permanencia y posición en el contexto internacional.

La planificación en este caso no es esencial ni indispensable, sólo posible y conveniente.

En el mundo subdesarrollado, en cambio, la planificación si es indispensable, aunque no esencial para el funcionamiento del sistema. Por ello surge como un proceso previo de formación de conciencia para demostrar su necesidad, cuya expresión origi¬nal la constituye el análisis a largo plazo que adquiere la forma de un conjunto sistemático de «proyecciones». Quizás sólo podía surgir al impulso de un proceso intelectual promovido por una reducida élite, porque la comprensión del subdesarrollo y la búsqueda de su superación exigen un proceso mucho más lento de maduración que en el caso de la destrucción provocada por una guerra, cuyos efectos son inmediatos y perceptibles para todos los grupos sociales. Así, los problemas que presenta la planificación en el mundo subdesarrollado tienen una espe¬cificidad que no corresponde a los de ninguno de los otros dos mundos; la planificación trata de complementar el sistema de mercado, pero como es indispensable y no esencial para superar el subdesarrollo, siempre constituye sólo una opción. Estas palabras expresan sintéticamente el drama de la planificación en el mundo subdesarrollado- Por un lado, aparece como indis¬pensable para superar el subdesarrollo desviando el curso na¬tural del “modelo de mercado», es decir, disciplinando el cam¬bio y justificándose por él. Por el otro, para imponerse, debe «competir” con el mismo mecanismo del mercado que desea alterar, profundamente, alteración que en el plano de las rela¬ciones entre los hombres significa modificar la estructura de poder de las fuerzas económicas.

Doble y compleja tarea es ésta de planificar en el ámbito del subdesarrollo, pues requiere tanto del esfuerzo de demostración como de una táctica para realizarla dentro del equilibrio de fuerzas sociales prevalecien¬tes en un determinado momento. La planificación para el cambio se debate entre su carácter de necesidad y el hecho que no siempre es practicable; esto explica que en algunos ellos se desligue de la acción para limitarse a la formación de concien¬cia y en otros renuncia a su función esencial para servir los pro¬pósitos inmediatos que el sistema social admite.

2. PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Las consideraciones hechas acerca de la planificación en América Latina permiten aclarar las etapas más significativas del proceso. En este sentido, se pueden caracterizar los prime¬ros esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina, de las Naciones Unidas, como una fase cuyo eje giró en torno a la formulación de una teoría del desarrollo y a la formación de conciencia en amplios grupos intelectuales de la región. En efecto, los estudios sistemáticos de la realidad económica de algunos países, al trascender los factores aparentes del estan¬camiento, despertaron el interés hacia ese mismo tipo de aná¬lisis en organismos nacionales y llevaron a pensar que la planifi¬cación podría ser un instrumento eficaz para alcanzar un con¬senso alrededor de los problemas básicos que aquejaban al des¬arrollo de los países latinoamericanos. Precisamente en estos estudios se realizaron las primeras experiencias de análi¬sis y aplicación de técnicas de proyecciones a largo plazo. En su diseño y carácter influía fundamentalmente el comporta¬miento del sector externo, que por entonces aparecía como el factor determinante del subdesarrollo. Sea como fuere, el «diagnóstico» y las proyecciones globales de las economías constituían otros tantos centros analíticos, el primero para identificar los obstáculos y las segundas para captar los efectos de su persistencia o programar oportunamente su eliminación. Por esclarecer los problemas y poner de manifiesto las poten¬cialidades de desarrollo de la región, dichos estudios constitu¬yeron un definido avance en el pensamiento latinoamericano, contribuyendo por otra parte a darle personalidad.

En sus comienzos, el esbozo de una teoría del desarrollo y del subdesarrollo permitió fijar, en alguna medida, los fines que se pretendía alcanzar a través del sistema de proyecciones conce¬bido, que recibió el nombre de «plan». En la formulación de esos primeros «planes de desarrollo» se abordaba de modo más in¬tegral y directo el problema mismo del desarrollo, es decir, se abarcaba un campo más amplio y al mismo tiempo más pro¬fundo.

Como todo primer esfuerzo, se advierten las debilidades de lo nuevo, pero de todas maneras sin los vicios posteriores cuando por momentos lo formal se sobrepuso a lo sustantivo y lo supues¬tamente operativo a lo esencial. El primer plan decenal de Bolivia, por ejemplo, constituyó un análisis notable y pe¬netrante sobre la realidad y las perspectivas de desarrollo de ese país a la par que abrió un camino al pensamiento y, en ese sentido, dejó una huella. La mayor crítica que se le hizo, en especial por parte de economistas de órganos financieros, consistió en seña¬lar que no contenía proyectos bien estudiados, listos para su ejecución. Ese fue el comienzo de una actitud instrumental y quizás también del ocaso de la planificación hasta estos últimos años, cuando pugna otra vez por revitalizarse. De este modo un comienzo auspicioso fue perturbado por ataques y criticas no siempre profundas ni pertinentes, y de este modo se allanó el camino que permitió sustituir la exploración del futuro a largo plazo por la fase más opaca de los planes bienales. Con este cam¬bio táctico se perdieron las ventajas que brindaban la penetración y profundidad a largo plazo, sin que las mismas se viesen compensadas -por un aumento de la operatividad. No parecía ése el camino más adecuado para transformar un comienzo de exploración del futuro en un método de gobierno; la historia de las conferencias internacionales registra discusiones donde erróneamente parecen oponerse el largo y el corto plazo. Las ideas perdieron sustancia, y se abrió una brecha al formalismo cuantitativo; la atención recayó sobre lo aparentemente opera¬tivo mas que sobre la planificación como instrumento de acción y de gobierno.

De todas maneras, con lo que se lleva dicho en modo alguno se pretende agotar un diagnóstico de la crisis de la planificación; el asunto es mucho más complejo, como se advertirá a medida que se avance en el estudio del problema.

El funcionamiento de los primeros sistemas nacionales de planificación no se caracterizó por la aplicación de procedi¬mientos previamente elaborados, sino por la creación misma de un método que pretendía abarcar tanto la realidad como los instrumentos conceptuales para captarla. Las limitaciones iniciales después fueron parcialmente superadas cuando pu¬dieron incorporarse nuevos aportes metodológicos como re¬sultado de renovadas confrontaciones con la realidad. Así, un método de proyecciones se fue transformando progresivamente en un método de planificación, proceso que aún sigue abierto.

Paralelamente ocurrían hechos que afectaban el cuadro dentro del cual había empezado a operar la planificación en América Latina. El consenso obtenido en torno a la necesidad de realizar algunos cambios estructurales en estos países como medio para alcanzar ciertas metas de desarrollo, pareció extenderse al ambiente político latinoamericano y alcanzó su expresión en las recomendaciones contenidas en la Carta de Punta del Este, cuyo texto afirma la necesidad de impulsar re¬formas y alienta la formulación de planes de desarrollo.

Las primeras incursiones en el campo de la planificación debieron superar todos los problemas que surgían de las limi¬taciones existentes en punto a recursos humanos, sistemas es¬tadísticos, escasa experiencia y falta de canales, adecuados que permitieran dialogar con la administración, y los sectores productivos. No obstante, casi todas las oficinas de planifica¬ción de los países del Continente elaboraron planes de desarrollo de calidad diversa en los cuales se trataron de concretar, en lo posible, proposiciones para el cambio.

Mientras tanto, la coyuntura externa, aparentemente fa¬vorable al comienzo a las reformas estructurales, se había mo¬dificado tanto en el campo internacional como en el político in¬terno de los diversos Estados. Los planes no siempre fueron aprobados o cuando lo fueron sólo lo eran formalmente, y, en el mejor de los casos, su ejecución fue incompleta.

Los acontecimientos mencionados llevaron a pensar que quizás no había sido correctamente evaluada la viabilidad sociopolítica para realizar las mencionadas reformas, o que los grupos que las impulsaban no habían alcanzado la capacidad material para transformar esa oportunidad en una «coyuntu¬ra de acción». Parte, por lo menos de la responsabilidad parece recaer sobre los planificadores, quienes al parecer no siempre estuvieron a la altura de las necesidades.

A medida que los planes no se llevaban a la práctica en su totalidad, la planificación fue quedando aislada, y, en muchos países, desvinculada del quehacer político, salvo donde hubo dirigentes de mucha gravitación al frente de esos organismos. En los demás casos, los problemas más importantes del desarro¬llo fueron definiéndose, como antes, fuera de las oficinas de planificación. Parecería, por consiguiente, que en América La¬tina este esfuerzo no hubiese dado frutos proporcionados a las ex¬pectativas creadas. Tales factores han suscitado una impresión de «crisis de la planificación» que aconseja un examen total de las circunstancias que rodean al proceso para determinar, por un lado, si ella es de carácter general o sólo afecta a ciertos países; y por otro, si los principales factores determinantes son exógenos o intrínsecos al concepto de planificación aplicado.

3. VELOCIDAD Y DIRECCIÓN. EN EL PROCESO DE DESARROLLO

Aun corriendo el riesgo de simplificar en exceso, conviene ca¬racterizar las preocupaciones centrales que antes impulsaban, y lo hacen ahora, la política de desarrollo, imprimiendo un sello particular al proceso de planificación. La década de los años 50 muestra una cierta solidaridad entre técnicos e intelectuales en torno problema de la velocidad del crecimiento. Durante esa etapa se admitía que para superar el subdesarrollo era ne¬cesario crecer más rápidamente porque, en última instancia, sólo la aceleración del crecimiento permitirá acortar distancias con los países desarrollados. Entonces tal pensamiento se convirtió en algo más que una tesis: fue una idea-fuerza; y como tal, no sólo encontró terreno abonado entre los planificadores y economistas, sino también en el mundo intelectual latino¬americano en general, en la juventud universitaria, en la nueva clase industrial y en numerosos grupos sociales. Las categorías de análisis y de programación que surgen reflejan las particu¬laridades de ese momento histórico. El concepto de “estrangulamiento», por ejemplo, hasta gráficamente apunta a la dis¬minución de la velocidad a causa de la estrechez de un paso. Así, la importancia que cobró el concepto de «términos de in¬tercambio» se relaciona con el argumento que sustenta una tendencia congénita al estrangulamiento del comercio externo; las formas de entender y explicar las perspectivas de desarro¬llo —popularizado por el modelo de Domar cuyas categorías principales son la relación producto-capital y el coeficiente de inversión—, el hábito de correlacionar coeficientes y varia¬bles con el ritmo de crecimiento, etc., constituyen algunos sig¬nos de esta preocupación por la velocidad como eje central de! problema. Aunque en algunos casos se hayan subrayado también factores estructurales o cualitativos, no por ello podrá negarse que la velocidad del crecimiento constituye en cierto modo el signo de los años 50; y no debe verse en éste un pecado tecnocrático. Fue una etapa del desarrollo del pensamiento y un gran avance, cuya trascendencia aún no podemos valorar suficientemente, ni juzgar en todas sus consecuencias. Quie¬nes pretendan sostener hoy, sin sentido histórico, que ese enfo¬que fue mecánico emiten un juicio retrospectivo, cuya legiti¬midad mal puede esgrimirse a posteriori, quince años después. Ya se explicó el valor que tuvieron esos primeros pasos en el cam¬po de las ideas sobre el desarrollo y su influencia sobre toda una generación de latinoamericanos. El despertar del pensamien¬to latinoamericano sobre el desarrollo parece haberse dado en tomo a la idea de velocidad e insuficiencia en el crecimiento, sin que este criterio signifique que se haya hecho justicia plena a los precursores, cuyos conceptos parecen haber sido más abar¬cados y matizados. Cuando se señala a la velocidad del creci¬miento como centro de preocupación sólo se expresa que los numerosos problemas que encontraba el desarrollo en ese mo¬mento fueron examinados principalmente como obstáculos a la velocidad; así, por ejemplo, el influyente documento Análisis y proyecciones del desarrollo económico: Introducción a la técnica de programación, publicado en 1955 por la CEPAL, defi¬ne el plan como “un programa que responde a una idea simple: acrecentar y ordenar juiciosamente las inversiones de capital con el fin de imprimir más fuerza y regularidad al crecimiento de un país . De esas palabras se desprende que el objeto del programa es la velocidad del crecimiento, impresión inicial que se acentúa a lo largo de todo el documento. Tal preocupación simboliza toda una etapa en la manera de entender el subdesarrollo, y los intelectuales del continente se manifestaron am¬pliamente solidarios con ella. Por momentos, hasta podría creerse que, en algún sentido, la fuerza de la idea algo debe a la simplificación de que fue objeto. Concepto de dirección del proceso de desarrollo implica la definición de un proyecto social, que a su vez supone una es¬tructura de relaciones de poder, un sistema básico de decisiones, un patrón de relaciones con el exterior -y una definición precisa sobre las relaciones sociales de producción que caracterizan la sociedad que se busca construir o se pretende alcanzar. Esas definiciones se traducen, a su vez, en estructuras de propiedad-distribución, producto-consumo, tecnológicas, físico-espaciales del sistema, etc., que guardan una coherencia con el proyecto social propuesto.

El cambio de dirección supone redefinir o cambiar el proyecto social en ejecución y, naturalmente, algunas reformas de es¬tructura planteadas al margen del cuadro coherente de un pro¬yecto social no constituyen un encaramiento directo del pro¬blema de la dirección del proceso de desarrollo.

Ahora bien, si velocidad y dirección son conceptos que meto¬dológicamente pueden separarse, en los hechos están estrecha¬mente asociados. Puesto que el crecimiento tiene una veloci¬dad, ésta apunta hacia una cierta dirección, pero ello en modo alguno significa que la preocupación por la velocidad y los obstáculos que a ella se oponen impliquen un juicio critico sobre la dirección. Supóngase que alguien al despertar se en¬cuentra en un tren que va en dirección al Norte y piensa cons¬ciente o inconscientemente que ese es el único viaje que puede emprender; su única preocupación en ese caso es buscar la forma de llegar más rápido. Su inquietud intelectual se vuelca al problema de descubrir las causas de la lentitud y, en esa bús¬queda, puede encontrar varios tipos de obstáculos estructura¬les. Sin embargo, el analista “condicionado” por una sola vía y una sola estación como meta, sólo verá allí obstáculos a la velocidad. No se pregunta: ¿por qué voy al Norte?, porque esa interrogante supone conocer —no ignorar— que existe un Sur un Este y un Oeste- en efecto, ese viajero camina en una dirección pero no la ha elegido. Mientras no descienda del tren y tome otro hacia un estación diferente, su preocupación será mejorar las condiciones de viaje emprendido. En este caso, la reforma agraria, para dar un ejemplo, no es el paso o parte de una etapa hacia el cambio de un sistema social, es la forma de modernizar el campo, utilizar mejor la tierra, elevar el ingreso del campesino, dinamizar la economía, etc., es la forma de otorgar eficiencia al sistema, de perfeccionarlo, pero no cambiarlo. Otro ejemplo también podría ser ilustrativo: la redistribución del ingreso.

Esta redistribución dentro del criterio de velocidad constituye un problema de justicia social y de ampliación del mercado, y se cree que se alcanzará ese objetivo mediante la reforma agraria, la tributación progresiva, etc. Más aún, en varios estudios se plantea como un instrumento para restarle ingresos a los grupos altos, para aumentar la capitalización o dársela a los estratos bajos. Pero, ¿dónde está la redistribución del ingreso como la consecuencia natural de nuevas relaciones sociales de producción?

Las reformas de estructura y la redistribución del ingreso son temas abordados por los planes y los asuntos teóricos de los planificadores, pero fueron trabajos bajo un prisma determinado: mejorar las consecuencias del sistema social, no cambiarlo. La escasa preocupación por la dirección del proceso queda además desmostrada por el hecho que generalmente se ignoran problemas tales como sistemas de decisiones, la estructura de poder, y las relaciones sociales de producción. Sin embargo, nadie puede sostener que el proceso de desarrollo es independiente de quienes controlan el sistema financiero, el comercio exterior, los recursos básicos de un país, los centros principales de producción, las relaciones empresario-trabajador, el sistema de propiedad, etc. En síntesis, el capitalismo industrial no es el único camino, y el examen crítico de la dirección del proceso de desarrollo sólo aparece cuando se tiene el coraje de admitir que existen varias direcciones y se aprende a distinguir lo adjetivo de los sustantivo de un sistema social.

La dirección u orientación del desarrollo quedo implícita o indefinida en las experiencias de la década del 50 destacan, a su vez la sustitución de importaciones como punto de apoyo para lograr esa mayor velocidad; en esa época se propugnaba la industrialización latinoamericana, es decir, de la “periferia” frente al “centro”. Esta posición, tuvo dos consecuencia principales: por un lado, el enfrentamiento intelectual de los voceros de la periferia con los del centro en defensa de la industrialización estimuló una fuerte solidaridad nacional y latinoamericana y promovió al mismo tiempo un prestigio creciente del órgano regional pensante que racionalizaba una política en plena aplicación por la fuerza de los hechos; por otra parte, al poner la programación al servicio de la sustitución de importaciones, y de otros factores a la vez que la estructura con las categorías de análisis propias del tema, originó un método que en otras circunstancias no habría encontrado orientaciones coincidentes con el consenso general.

Sin embargo, las esperanzas cifradas en el proceso de industrialización sustitutivo no se concretaron con la intensidad ni con los efectos esperados, pues no arrastraron todo el sistema económico y sus efectos quedaron concentrados. La población se desplazó desde el campo hacia ciudades, pero solo en mínima parte encontró ocupación industrial. Se acentuó la marginalidad. La irradiación de los centros industriales fue insuficiente y no contagió al resto de cada país; por consiguiente las economías tendieron a buscar su dinámica dentro de su propia esfera modernizada y no en la potencialidad del mercado de las masas y áreas postergadas.

Todo esto permitió que se fuese perfilando con creciente validez el concepto «patrón de desarrollo» y que se haya tratado de penetrar más próvidamente en las raíces políticas y sociales del proceso, atribuyendo mayor importan¬cia a los aspectos culturales y tecnológicos. Ya no se acepta como incontrovertible que la imagen que otorga sentido a la velo¬cidad sea la «sociedad industrial».

Aceleración ¿hacia dónde? Tal es la cuestión que parece plan¬tearse en forma cada vez más precisa durante el último quinque¬nio; y a ello contribuyeron la propia autocrítica de las socieda¬des desarrolladas, las desesperanzas en la lucha contra el subdesarrollo, las aportaciones de sociólogos y politólogos que insertaron nuevas categorías de análisis —dependencia, mar-ginalidad, estrategia—, y la extraordinaria relevancia que ha adquirido en la juventud la crítica contra la sociedad vigente. En suma, la preocupación del momento no es la veloci¬dad sino la dirección del desarrollo.

Desde luego aquí no se trata de oponer ambos conceptos, sino subrayar que la dirección del proceso requiere más pensa¬miento crítico e imaginación que la velocidad, pues de otra forma se corre el riesgo de sacrificar la dirección en beneficio de la tasa de crecimiento. Los economistas y planificadores se fueron aproximando cautamente al tema y desde hace tiempo comenzaron a destacar, con más relevancia que antes, las refor¬mas de estructura, la redistribución del ingreso, etc., superan¬do gradualmente las ideas que las concebían sólo como obstácu¬los a la velocidad, y trataron de darles un sentido que no necesa¬riamente debía coincidir con el de los países industrializados. En esta fase, los grupos intelectuales y políticos de más visión de América Latina parecen haberse adelantado a los planifi¬cadores y economistas. La solidaridad entre planificadores e intelectuales desapareció; la juventud universitaria, por ejemplo comenzó a criticar “el mecanismo tecnocrático» de los planificadores, y así desapareció el consenso general en torno de una política de desarrollo que se pretendía era equi¬valente a la de sustitución de importaciones. Los nuevos plantea¬mientos, si bien mantienen y acentúan factores de enfrentamiento entre el centro y la periferia, también abren una gran brecha en el frente interno de cada país. Las reformas estruc¬turales ya no son elementos que facilitan la solidaridad interna, sino, por el contrario, agudizan enfrentamientos. Esa es la gran diferencia con el período de auge del modelo de sustitución de importaciones. Como se verá más adelante, durante esta difícil fase del desarrollo latinoamericano, la planificación que se in¬corpora con su instrumental teórico sufre las consecuencias de esa falta de orientación precisa. Esto explica también que, en muchos casos, los planificadores se hayan relegado a un plano pragmático junto a la burocracia pública; pero sin que ambos grupos, y por las razones que se exponen más adelante, se hayan identificado en la práctica de una conducción del proceso de des¬arrollo. Muchas de las discrepancias que hoy se aprecian entre economistas latinoamericanos podrían rastrearse en las hue¬llas que dejó en ellos la formación intelectual propia de cada una de esas etapas. De todas maneras parece un hecho comprobado que la teoría del subdesarrollo y la planificación no pudieron elaborar oportunamente nuevas categorías de análisis que fue¬sen satisfactorias para la nueva realidad histórica, y ello limitó aún más sus posibilidades de éxito.

4. OTROS ASPECTOS DEL MARCO HISTÓRICO EN QUE SURGIÓ LA PLANIFICACIÓN

Llegados a este punto parece conveniente recordar que, a nues¬tro juicio, en América Latina la planificación surge más que como un método de acción, como un procedimiento de análisis acerca de la urgencia, perspectiva y consecuencias del proceso de industrialización, percibido a través de la sustitución de importaciones. En efecto, sus principales categorías de análisis responden originalmente a la necesidad de enfrentar la industrialización y la sustitución de importaciones; las demás categorías analíticas quedan articuladas por sus vinculaciones con la aplicación y el financiamiento de una tasa más acelerada de desarrollo.

De ahí que durante las primeras etapas predomine un criterio de proyecciones a mediano plazo de “lo económico”, mas que un concepto amplio de acción de gobierno; y este hecho tuvo diversas consecuencias sobre los procesos posteriores de la planificación en América Latina. La Planificación , tal cual hoy la conocemos, surge como un posible método para abordar los problemas que presentaba el patrón predominante y vigente de desarrollo: el de la sustitución de importaciones. Cada momento histórico influye sobre las formas de pensamiento y éstas, a su vez, estructuran las categorías de análisis de los métodos de acción correspondientes; así lo demuestra la sociología del conocimiento. En este caso parece evidente q1ue la toma de conciencia sobre el significado del retraso frente al mundo s}desarrollado y las teorizaciones sobre las tendencias congénitas al desequilibrio del comercio exterior, junto alas aspiraciones de superar la etapa agraria para ingresar a la fase de industrialización, constituyeron estímulos para la reflexión en torno a esos problemas. Vale decir que los conceptos por entonces elaborados son, en cierto sentido argumentos y pruebas que refuerzan la necesidad de sustituir importaciones para industrializarse y crecer mas rápido y también sientan las bases de un instrumento permanente de previsión y toma de decisiones coherentes con el pensamiento ya explicado.

La planificación adopta en consecuencia categorías de análisis a esas formas de pensamiento. La idea misma de “plan” podría en ese momento obtener quizás menos difícilmente que ahora la solidaridad de los principales grupos sociales ante una política de mayor crecimiento, industrialización y sustitución de importaciones. Expresiones tales como “Proyección”, “neutralidad de la programación”, “capacidad para importar”, “poder de compra de las exportaciones”, “coeficiente de inversión y de ahorro”, “tasa de crecimiento, relación producto-capital”, “grado de industrialización”, “insuficiencia dinámica”, “brecha”, “insumo–producto”, etc., están relacionados con el problema de programar coherentemente un mayor ritmo de crecimiento y una mayor participación de la industria mediante la sustitución de importaciones. Esa realidad metodológica en el plano de las categorías de análisis es perfectamente coherente con la preponderancia sustantiva que tales temas tuvieron en los primeros planes de desarrollo. Desde otro ángulo también podría decirse que la “modelística” de la planificación tenía en ese momento plena coherencia con los temas que abordaba la política de desarrollo.

Sin que necesariamente sean opuestas o contradictorias con las anteriores, otras categorías perfiladas en los últimos años –tales como las de “sector moderno” y “sector no moderno”, “estrategia”, “modelo consumista”, “patrón o estilo de desarrollo”, “crecimiento por diversificación”, “crecimiento por ampliación, “saturación rural”, “desarrollo horizontal” y vertical”, “marginalidad”, “grado de dependencia”, “imagen-objeto”, etc- parecen reflejar mejor una aproximación al tema de la dirección del proceso de desarrollo, aunque también pueden considerárselas un producto de la crítica a los aspectos cualitativos del modelo vigente.

Entre ambas listas de conceptos hay otros como “redistribución del ingreso”, “reformas de estructura”, etc., que si bien fueron en gran medida el resultado de una preocupación por “corregir” el modelo a la sazón admitido, quedaron no obstante como preocupaciones parciales que no alcanzaban a conformar una crítica integrar de la forma de abordar el desarrollo y el subdesarrollo.

El objeto de estas reflexiones es señalar que cada etapa del proceso social procura definir categorías de análisis apropiadas, y el método de planificación no puede escapar a ello. Por eso, cuando se debilita la fase de sustitución de importaciones, las primeras categorías de análisis que caracterizan el método de planificación pierden coherencia con la nueva realidad cuyos planes debía abordar. Queda así planteada una disyuntiva: o la planificación se enriquece con nuevos conceptos analíticos para responder a la cambiante realidad o se desfigura la realidad para adaptarla a las antiguas categorías.

Más aún, la planificación no puede opera sin una política de desarrollo definida y aceptada. La declinación de la sustitución de importaciones como modelo abre paso a una etapa caracterizada por el falta de definiciones y orientaciones. El plan no encuentra fácilmente una idea-fuerza a la cual servir.

Esto explica que parte importante de los problemas actuales de la planificación en América Latina se deban a la falta de un nuevo patrón de desarrollo que renueve la dinámica casi agotada de la sustitución de importaciones, y reclame por tanto nuevos métodos de planificación. Frente a una realidad distinta no surge como respuesta una nueva política de desarrollo; de aquí que la planificación pierda parte de su eficacia como método al servicio de objetivos claros.

Por otra parte, la madurez en el empleo de la planificación no siempre coincide con el auge del modelo de desarrollo para el cual se fue diseñando progresivamente; en otras palabras, la planificación avanza y se fortalece precisamente cuando empieza a declinar y agotarse el modelo de sustitución nacional de importaciones. La planificación aparece pues tardíamente para disciplinar el proceso de sustitución de importaciones y prematuramente para servir a un nuevo modelo viable de desarrollo aún no definido con precisión. A su vez, como la planificación está influida desde sus orígenes por un marcado interés por la investigación, análisis y perspectivas bajo la forma de proyecciones, su transformación, al contacto con la realidad, en un método de acción programada y en una forma de administración, tenía que requerir un lento proceso de maduración. Por ello, se hace ahora necesario volver a examinar sus concepciones tanto en función de las experiencias recogidas como de los diferentes requisitos que puedan plantearse nuevos patrones de desarrollo.

Estos factores, sumados a las limitaciones humanas propias de los planificadores y a las coyunturas económicas nacionales e internacionales, constituyen parte no desdeñable de una explicación sumaria de los obstáculos que encuentra la planificación para consolidarse como método de gobierno. La perdida de contenido sustantivo de los planes tiene su explicación lógica en la falta de definición de nuevos patrones de desarrollo y ello facilita el advenimiento de otra etapa, la de los planes bienales. El aislamiento perceptible entre los órganos de planificación y los de decisión política en parte puede atribuirse a sus orígenes predominantemente influidos por una filosofía de análisis e investigación, y la debilidad de los mecanismos operativos de los planes, una consecuencia directa del tiempo que necesitaron las oficinas de planificación para que su labor madurará hasta transformarse, lentamente, en un método de acción, aunque incompleto. El aislamientos de los planificadores del nivel político está relacionado a su vez conm la visión parcial y restringida del proceso social a que son proclives y con la etapa de transición que vive América Latina, en la que se agota un patrón de desarrollo sin que se perciban todavía claramente las alternativas para sustituirlo. Ni los economistas y planificadores han aportado aún los elementos necesarios para una redefinición de los objetos básicos durante las etapas siguientes del proceso de desarrollo, como así tampoco los grupos sociales han podido pronunciarse con suficiente fundamento sobre ellos. La falta de consenso en buena parte es producto de la confusión existente sobre la “dirección” que debe tomar el proceso de desarrollo y de la indefinición natural sobre el carácter de los primeros eslabones de la trayectoria que apuntan en ese camino incierto. La llamada crisis de la planificación, en suma, no es más que un subproducto de la crisis del desarrollo latinoamericano. Esta última es en gran parte la consecuencia de condiciones materiales, pero también está determinada por la crisis del pensamiento que no puede alimentar fuerzas que contrarresten esas condiciones materiales.

5. REFLEXIONES A MEDIO CAMINO

El análisis precedente parece sugerir que las dificultades encontradas hasta ahora para el funcionamiento de la planificación en los países latinoamericanos pueden referirse de alguna manera al contenido mismo del plan en su relación con el medio. Sin embargo, si éste expresa una “racionalización” de la realidad que se despreocupa de los caminos, no podría explicarse, como aquí se hizo, la crisis de la planificación por la crisis del desarrollo. ¿Como comprender entonces la debilidad de la planificación cuando ésta no se identifica con cambios de estructura?. Sobre el punto se volverá más adelante. Volviendo ahora a la planificación “comprendida”, parecerá obvio que no podría ser útil y eficaz sin una política definida para lograrlo. El problema esencial, sin embargo, no es posibilitar la planificación, sino vincularla a fines legítimos y trascendentes.¿Al servicio de qué fines debe estar la planificación?¿Deben adoptarse sólo aquellos que admite la política de desarrollo oficial? ¿Que tipo de planificación es compatible con el carácter de las economías latinoamericanas? ¿Cuales son los ámbitos específicos del proceso de planificación y cuáles los propósitos de la planificación en América Latina: introducir reformas en el sistema social o solamente prever el futuro? ¿Que tipo de planificación es posible en estos países: la impuesta desde arriba o alguna otra que implique participación popular? ¿Que papel debe asumir el planificador en el sistema: promotor de reformas o intérprete de las que el sistema social admite?

Una respuesta elemental consistiría en disociar el plano técnico del plano político y suponer que cada una de esas esferas aisladamente, tiene sus propias responsabilidades. De esta manera, los planificadores cumplirían su responsabilidad señalando la necesidad de determinados cambios. Los políticos por su parte, expertos en el “arte de lo posible”, y representantes de grupos sociales con intereses contrapuestos, aceptarían rechazarían o modificarían las propuestas técnicas.

Además sería ingenuo pensar que la planificación puede modificar las condiciones que representan precisamente un gran obstáculo para el desarrollo. Aunque ello sea verdad hasta cierto punto, admitirlo podría llevarnos a la conclusión simple y fatalista que nada sustancial puede modificarse mientras no se alteren dichas condiciones. Si se admite este razonamiento quedarían drásticamente disociadas “las condiciones para el cambio” de los “cambios mismos”, pues las primeras serán un requisito de los segundos. Quedaría abierto así un verdadero cirrculo vicioso que es consecuencia inevitable de la separación artificial de los planos técnico y político ¿Acaso no existen acontecimientos que abren paso y crean condiciones para otros cambios más sustanciales? Por consiguiente resulta peligrosos aceptar la separación absoluta de las esferas técnica y política, pues haría depender el plan, cuya nota fundamental es la modificación consciente de un proceso, de las condiciones políticas propicias al cambio, que emergerían del curso natural del proceso. No cabe, pues seguir el camino fácil de adaptar la planificación a las condiciones del momento. El verdadero problema consiste en alcanzar una síntesis creativa entre el análisis político y el análisis económico; tal síntesis es indispensable para que la planificación sirva eficazmente a una política de desarrollo. Y para que sea posible, el análisis económico debe enriquecerse con nuevas categorías de análisis, tarea tan compleja como necesaria

Carlos Matus Romo

Carlos Matus Romo (1931-1998) nació en Chile el 19 de Noviembre de 1931, se graduó de Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile en el año 1955, obtuvo su MPA en Harvard University en 1956, especializado en Alta Dirección y Planificación Estratégica. Desde el año 1957 hasta 1959 trabajó como asesor del Ministro de Hacienda y como profesor asistente de la cátedra de Finanzas Públicas en la escuela de Economía de la Universidad de Chile.

A partir de 1960 ingresa a las Naciones Unidas como profesor de la cátedra de Política Económica en los cursos de post grado en planificación y desarrollo dictados por CEPAL y el ILPES en Santiago – Chile.

También fue miembro de varias misiones de asesoría en planificación a diversos países latinoamericanos. Entre el año 1965 y 1970, fue director de la división de servicios de asesoría del ILPES, Naciones Unidas – Chile; dirigió el equipo de técnicos que desarrolla la metodología de planes operativos anuales (POA), que se difundió hacia buena parte de los países latinoamericanos ,con misiones en Centroamérica, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Bolivia Perú, Colombia, etc.

En 1970, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende es nombrado presidente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), crea el complejo siderometalúrgico, entidad que comprende más de 40 empresas del ramo. Posteriormente fue nombrado Ministro de Economía del gobierno y presidente del Consejo de la Corporación de Fomento y Producción. En 1973 actuó como asesor económico del presidente de la república y presidente del Banco Central de Chile. En 1973 es preso político de la dictadura de Pinochet, paso dos años en los campos de concentración de la Isla Dawson y Ritoque, allí comenzó a escribir las primeras paginas del libro Planificación de Situaciones, el cual culminaría después de quedar en libertad y exiliarse a tierras venezolanas.